A propos

A la croisée de trois programmes de recherche centrés sur le genre et les approches féministes

L’épidémie de COVID-19 et les mesures de riposte qui l’ont accompagnées ont exacerbé des inégalités structurelles. Il s’agit notamment des inégalités entre les hommes et les femmes, entre les femmes elles-mêmes, les pauvres et les riches, les travailleurs du secteur informel et ceux du secteur formel, les personnes qui vivent dans les grands centres et celles qui en sont éloignées, etc.

Il est généralement reproché au système de gestion de pandémie ses angles morts quant à l’analyse de genre et l’analyse féministe au profit de ce qu’on appelle « the tyranny of the urgent (Davies et Benett 2016), which puts aside structural issues in favour of addressing immediate biomedical needs » (Smith 2019). Une analyse intersectionnelle est donc nécessaire pour mettre l’accent sur les femmes et les autres groupes vulnérables et ainsi comprendre leurs expériences spécifiques (liées aux âges, classes, géographies) dans un contexte de crise. L’approche intersectionnelle permet aussi d’identifier les limites de l’intervention de l’État (ou son absence d’intervention), celles des réponses communautaires dans leur capacité à prendre correctement en charge les besoins spécifiques de divers groupes, notamment les femmes.

Dans cette perspective, LASPAD a initié et co-dirigé trois (3) programmes complémentaires qui sont au cœur de ce blog :

Le projet #Cent Mille Etudiants contre C19 : Lancé en mars 2020 par les universités publiques du Sénégal, cette initiative visait à mobiliser cent mille étudiants pour sensibiliser la population sénégalaise et lutter contre la propagation du virus. Le programme cherchait à impliquer activement la jeunesse dans la vie nationale, promouvoir la citoyenneté active et encourager un esprit d’engagement et de service dans le contexte de la riposte contre la Covid-19. Le programme permettait aux étudiants intéressés (sans condition de nationalité ou de spécialisation) de devenir volontaires au service du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS). #CentMilleEtudiantsContreC19 avait pour objectifs :

- Initier une formation et une surveillance à base communautaire ;

- Élargir les activités de sensibilisation et de prévention dans le cadre de la riposte contre la pandémie ;

- Identifier les dirigeants communautaires locaux, des personnalités influentes capables de communiquer sur les risques, en particulier à travers les radios communautaires ;

- Partager de nouvelles idées et des meilleures pratiques adaptées à l’environnement culturel, social et sanitaire du Sénégal.

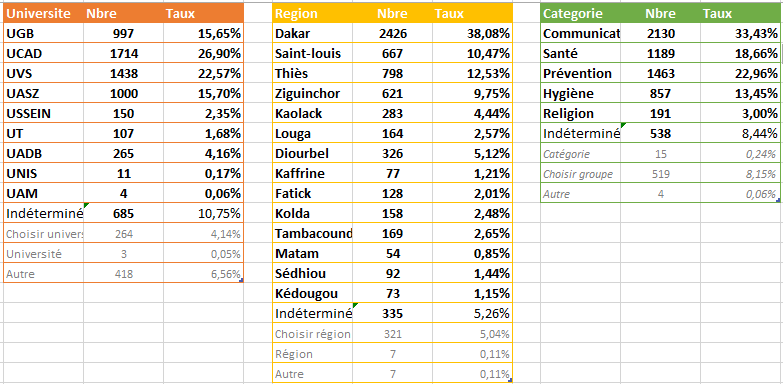

Dans le mois qui a suivi son lancement, le programme a compté 6 371 volontaires répartis selon l’université, la région ou le groupe d’intervention.

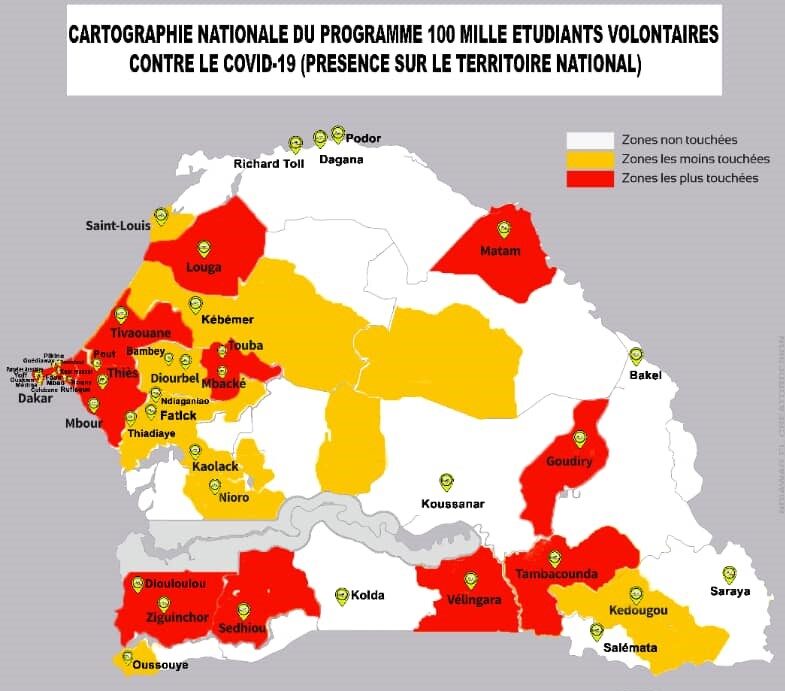

La présence du programme sur le territoire national est la suivante :

Les étudiants ont été regroupés en cellules de coordination dans chaque localité avec des points focaux chargés du suivi des activités pour chaque zone afin de mener des campagnes régulières de sensibilisation et de distribution de gels et de masques aux populations dans les marchés, gares, et lieux de rassemblement en impliquant les relais communautaires, « bajenu gox » et chefs religieux (imams, prêtres) de chaque localité.

Les cellules ont mené de nombreuses activités de sensibilisation dans le cadre de l’ouverture des mosquées (avec l’application des mesures de distanciation physique), lors des grandes cérémonies (Tabaski ou Magal de Touba), ou encore lors de l’ouverture des classes avec le nettoyage des écoles.(https://www.ugb.sn/actualites/1120-covid-19-l-ugb-produit-du-gel-hydroalcoolique-pour-les-populations-de-saint-louis.html).

Le gel produit a été ensuite mis en bouteilles de 500 ml puis distribué aux populations les plus vulnérables.

Ainsi près de 2200 bouteilles de 500ml de gel, 1500 masques et des dizaines de cartons de savons ont été distribués aux populations de toutes les localités du pays.

Enquête socio-anthropologique sur les effets et perceptions de la Covid-19 : Menée par une équipe multidisciplinaire de chercheurs et d’étudiants en sciences sociales, l’enquête socio-anthropologique s’est intéressée aux effets, perceptions et impacts des différentes mesures de mitigation sur les enfants, les adolescents, les femmes et les groupes vulnérables à Dakar, Tambacounda, Diourbel, et Ziguinchor. Il s’agissait ici d’appréhender les perceptions, les compréhensions, les comportements et les contraintes individuelles, familiales collectives, etc. auxquels faisaient face les communautés dans le contexte de la pandémie de covid-19. Les résultats des données des analyses ainsi que les recommandations de cette enquête visaient à mieux guider les stratégies et les interventions des acteurs impliqués dans la lutte et la prévention contre la covid-19 au niveau communautaire. Sept (07) notes de politique ont été produites.

Le programme FACE a pour pour objectif d’introduire une analyse et une réponse critiques intersectionnelles féministes aux mesures nationales et transnationales actuelles pour faire face à l’impact social, économique et politique de la Covid-19 en Afrique. Déroulée simultanéement au Kenya, au Sénégal et en Afrique du Sud, FACE apporte une dimension comparative indispensable pour mettre en place des interventions innovantes. A partir des situations nationales mais aussi des expériences des autres régions du continent, FACE cherche à mettre en place un réseau capable d’influencer les politiques publiques et les interventions post-Covid-19, d’un point de vue féministe. Il s’agit enfin de créer un engagement public plus dynamique, autour des alternatives féministes.

Dans sa première phase, FACE a permis de produire six (06) films-documentaires, des Rapid research papers ainsi qu’un carnet photographique de la Covid-19.